Valentano - La Tuscia all' ombra dei Farnese

Menu principale:

Valentano e il suo territorio sono stati sicuramente abitati fin dalla preistoria. I più importanti ritrovamenti sono dei villaggi palafitticoli dell'età del bronzo situati all’interno del Lago di Mezzano. Altre testimonianze preistoriche sono state individuate in altre località: al Vallone, a Monte Saliette, a Poggi del Mulino ed a Monte Starnina. La presenza etrusca è testimoniata presso le località: Spinetto, Vallone, Santa Lucia e, più importante tra questi è Monte Becco. Da segnalare un maestoso tronco marmoreo di Giove finito nel museo Ny Carlsberg a Copenaghen. Il primo manoscritto con un riferimento al paese nella sua denominazione attuale, risale all'813 (Regesto di Farfa) mentre "Balentanu" appare in altri documenti dell'Abbazia di San Salvatore sul Monte Amiata, a partire dall'844. Si registra la presenza del castello diruto di Mezzano nell'827 e del villaggio di Villa delle Fontane nell'839. Qui sorse poi una sede Templare con la sua Chiesa dedicata a Santa Maria del Tempio. Dal 1354 il paese è posto sotto la signoria dei Farnese, la quale ha lasciato molte tracce indelebili, monumenti insigni come la Rocca con il Castello e le numerose Chiese. La famiglia Farnese si stabilì definitivamente a Valentano dopo che il Cardinale Albornoz concesse loro la Rocca, che fu trasformata velocemente da castello difensivo a dimora residenziale. Fra i personaggi rilevanti che hanno abitato a Valentano, vanno ricordati Alessandro Farnese, divenuto poi papa Paolo III e sua sorella Giulia, detta "la bella", nonché Angelo Farnese e Pier Luigi Farnese. Vi nacquero il "gran Cardinale" Alessandro, i duchi Ottavio e Orazio, il cardinal Ranuccio e Vittoria duchessa di Urbino. A Valentano, dal 1592 il poeta veneziano Antonio Ongaro fu al servizio e sotto la protezione di Mario Farnese, e proprio in questo paese l'Ongaro trovò la morte. Le numerose vertenze che videro in campo i Farnese e la Camera Apostolica si conclusero con la guerra di Castro del 1649, con la distruzione della capitale del ducato, Valentano divenne il centro amministrativo del Castrense e vi venne trasferito l'archivio storico. La diocesi fu trasferita presso Acquapendente. Gli avvenimenti dei secoli seguenti registrano l'abbandono del paese da parte dei Farnese e, nel 1731 la Rocca Farnese fu trasformata in un monastero di clausura fino al 1930. Alcuni Valentanesi entrarono a far parte dell'Associazione Castrense nel 1848 e quindi nella Lega dei Comuni di Castro che si opponeva al potere temporale dei papi e auspicava, l'unione dell'Italia tutta. Fu sede di una guarnigione di Zuavi pontifici, il paese registrò l'arrivo e gli scontri con i garibaldini nel 1867. Ma ormai il 1870 era alle porte e, mentre si festeggiava la presa di Roma, gli Zuavi incendiavano, nella piazza principale del paese, quasi tutte le carte dell'archivio storico del Comune di cui rimangono comunque preziose e insostituibili testimonianze, unitamente alle carte amministrative della distrutta città di Castro.

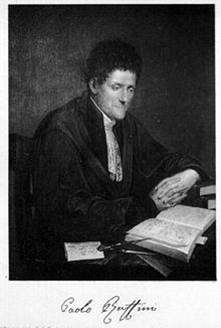

Paolo Ruffini

Paolo Ruffini, medico, matematico e scienziato illustre, nasce a Valentano il 22 settembre 1765, da Basilio Ruffini medico e da Ippoliti Maria. Paolo aveva sei fratelli: Giuseppe, Ferdinando, Maddalena che morì precocemente, Carlo lui morì, a soli quattro anni, dopo Paolo nacquero Maria Maddalena e Maria Margherita. Il padre Basilio trasferitosi da Reggio Emilia, raggiunse Valentano per esercitare la professione di medico condotto nel 1759 fino al 1762, venne in seguito inviato ad altre destinazioni. Nel 1764 il medico e la sua famiglia ritornarono a Valentano. Il 14 aprile del 1771 la famiglia partì definitivamente per Modena. Presso questa città visse quasi tutta la sua vita. Nel 1783 si iscrive all’Università di Modena dove studiò Matematica e Medicina ma anche Letteratura e Filosofia. Il 9 giugno 1786 si laurea in filosofia, medicina e chirurgia ed anche in matematica. Paolo iniziò la sua attività nell’insegnamento presso l’Università di Modena e la Scuola Militare dal 1787 sino al 1822. Nell’arco di questi anni gli venne tolta la cattedra, correva l’anno 1798, non voleva prestare giuramento alla Repubblica Cisalpina. Gli venne affidato il rettorato all’Ateneo Modenese, all’interno dell’Ateneo gli assegnarono matematica applicata e clinica medica dall’anno 1814 all’anno 1822. Dal 1816 al 1822 venne anche insignito della Presidenza della Società dei Quaranta (Società Italiana delle Scienze). Si adoperò con impegno nella difesa dei valori della fede cattolica, nel 1806 aderì all’Accademia di Religione Cattolica e con la quale collaborò a due riviste del settore: la torinese “Amico d’Italia” e la modenese “Memorie e Letteratura”. Effettuò le sue ricerche su queste argomentazioni: Medicina, Matematica, Epistemologia. Paolo Ruffini si ammala di tifo, durante l’epidemia che era scoppiata nel 1817 ma anche se si era ripreso fu costretto ad abbandonare l’insegnamento, muore il 10 maggio 1822. I suoi resti riposano presso la chiesa di Sant’Agostino a Modena. Il suo archivio è stato depositato agli inizi del secolo passato presso l’Accademia Modenese di Scienze Lettere e Arti. Fu riordinato da Ettore Bartoletti e più tardi, verso gli anni ’50 da Gustavo Barbensi. A lui è dovuta un’esauriente bibliografia dello scienziato valentanese. A lui sono intitolati: l’Istituto Comprensivo di Valentano e la scuola Primaria dello stesso Istituto, il Liceo Scientifico di Viterbo e l’asteroide n° 8524.

Alessandro Farnese

Alessandro Farnese, Cardinale, nasce a Valentano nel 1520 da Pierluigi Farnese, figlio di Papa Paolo III, e da Girolama Orsini. Oltre ad Alessandro i coniugi Farnese ebbero altri quattro figli, Vittoria nata nel 1521 sempre a Valentano e Ranuccio che morì nel 1565 a soli trentacinque anni e come Alessandro era stato investito del titolo di Cardinale e Ottavio. A soli quattordici anni il nonno Papa Paolo III, lo nomina Cardinale e poco dopo Vicecancelliere, collaboratore diretto del papa. Fu arciprete della Basilica di San Pietro in Tuscia, gli fu data la Legazione di Avignone in Francia e quella della Germania. Intervallava i suoi impegni in Vaticano con eccellenti banchetti e grandiose battute di caccia. Nel 1558 venne accusato di sodomia e fatto carcerare da Papa Paolo IV Carafa, presso Castel Sant’Angelo, venne processato e scagionato completamente. Fece costruire il Palazzo Farnese presso Caprarola tra gli anni 1547/1586 su disegno del Vignola, aveva incaricato Annibal Caro per le sue decorazioni. Tanti pittori famosi hanno adornato le sue pareti, dai fratelli Zuccai a Ottavio Pavinio, etc. Fece costruire la Chiesa del Gesù a Roma per l’Ordine che aveva riconosciuto il 20 settembre 1540, suo nonno Papa Paolo III. I lavori iniziarono nel 1568 ad opera del Vignola (Jacopo Barozzi) su progettazione di Michelangelo. La chiesa è ad una sola navata con cappelle laterali. Fece ultimare i lavori di Palazzo Farnese a Roma e lo elesse come residenza ufficiale. Con la consulenza di Fulvio Orsini, suo bibliotecario e consigliere artistico diede vita al primo vero Museo Farnesiano, costituito da una biblioteca e da una raccolta di antichità. Nel suo testamento datato 1580 stabilì l’inabienalità dei palazzi: “Palazzo Farnese a Roma, a Caprarola e il Casinò Chigi da lui edificati, ne concesse l’uso frutto al futuro Cardinale Farnese. Alessandro morì a Roma nell’anno 1589.